“先別回北京”

1月30日晚上8點左右,來到北京市正北方向的東三旗村,該村隸屬于昌平區(qū)北七家鎮(zhèn),往南不到兩公里就是“天通苑”社區(qū)。作為北京市著名的外來務(wù)工者聚居地,兩者容納了北京近70萬常住人口。

回南路將東三旗村劈成地理上相對獨立的兩個區(qū)域,路兩側(cè)共有4對正門,除此之外的側(cè)門和小門,因為此次新冠肺炎疫情,全都被臨時鎖了起來,只余正門供居民出入。

東三旗村委會門口(100元 攝)

其中一個正門口,有七八位戴著紅袖章和口罩的工作人員,各有分工,崗?fù)だ锟梢粤矿w溫、登記身份信息,右側(cè)臨時加設(shè)了一張條案,也用于登記。拖著拉桿箱的年輕人,是重點排查對象,除了身份證,還需出示火車票,以證明自己的出發(fā)地城市。其中到此巡邏的村委會成員告訴我,除此之外,還得打電話讓房東來領(lǐng)人,“如果房東不愿擔(dān)責(zé)任,那也不能讓他們進(jìn)去”。如果來者與湖北有關(guān),“直接打120拉走去醫(yī)院”,不過目前為止,尚未出現(xiàn)類似情況。

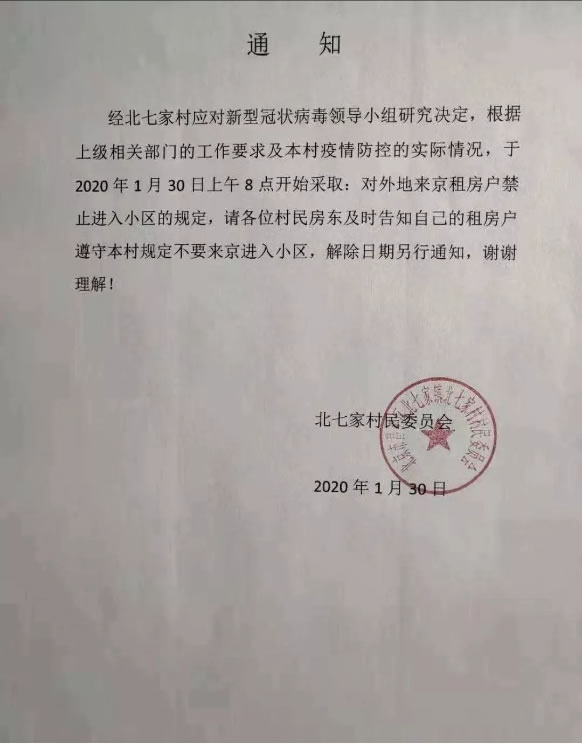

走到另一個大門口時,趕上值班人員的松懈時刻,測了體溫后就混了進(jìn)去。門內(nèi)華欣超市的楊老板告訴本刊記者,他今年沒回老家,守著他的超市和十幾個空房間。不過房客們都回鄉(xiāng)過年了,前幾天,他挨個兒打電話給他們,轉(zhuǎn)告村委的通知,“先別回北京”。東三旗這一片多有類似民房,出租給外來務(wù)工者,月租在1千左右(20平米左右廚衛(wèi)兼?zhèn)涞莫毩⒎块g)。另一位葉姓房東告訴本刊記者,他管理著上百個房間,其中七八十間的房客回鄉(xiāng)了,應(yīng)村委會要求,他也早已經(jīng)將暫緩回京的通知轉(zhuǎn)達(dá)了出去。

楊老板說,他看到的情況是,1月30日上午還是“不讓進(jìn)”,到了傍晚“松快了,放進(jìn)來一些”,前幾天,被放進(jìn)社區(qū)的外來務(wù)工者數(shù)量也不多。9點半左右,本刊記者離開之前,又在回南路上看到一位拉著行李箱匆匆而行的小伙子,他說自己剛從山東回來,被擋在門外,村委告訴他“晚了5分鐘”。具體“比什么標(biāo)準(zhǔn)”晚了這珍貴的5分鐘,他不得而知。

1月31日,北京市政府發(fā)文稱,“除必需行業(yè)外,各企業(yè)2月10日上班”,將迫在眉睫的返京大潮又往后推遲一個禮拜。只不過,這個文件仍然為企業(yè)要求員工返京彈性工作留有余地。已經(jīng)回京的上班族,已有不少人已經(jīng)在外流浪數(shù)日。陸續(xù)有北七家等地的房客被租住小區(qū)拒之門外,據(jù)不完全統(tǒng)計,這些小區(qū)當(dāng)中的大多數(shù)都由村委會管理,這類強調(diào)“村民自治”的小區(qū),自認(rèn)為在社區(qū)管理層面有較大的自由度。他們對房客提出了要求,“自行在外隔離14天”,“14天后出示三甲醫(yī)院出具的健康證明”。

就在我探訪東三旗村的這天晚上,“80后”柴萌與她家人正在幾公里外的東二旗新村門口,被村委會拒之門外。她告訴本刊記者,他們連續(xù)開了1200多公里,從哈爾濱開回北京,沒想到會回不了在北京的家。

以下是柴萌的講述。

新冠肺炎制造的“北漂”

1月23日,我們從北京出發(fā)回我老家哈爾濱。走之前也猶豫,疫情新聞我每天都在關(guān)注,鐘南山院士教的抗肺炎方法也記在心里。所以我想著,那就自駕回去,安全性強過飛機和火車。我奶奶身體不好,我得回去看她;必須回鄉(xiāng)的另一個原因是我女兒,她才4歲。孩子出生不久,為了工作,不得不把她送回老家,請我媽媽帶。作為孫輩,作為女兒,作為母親,我都需要回鄉(xiāng)。

1月29號,我們就又出發(fā)回北京了。之前房東打來電話,詢問我和家人的身份信息,還問我們在哪里過年,當(dāng)時也沒說不讓回。我們這個小區(qū)叫東二旗新村,是個回遷小區(qū),我們已經(jīng)在這里租住了兩年,兩居室,房租4千一個月,過年的時候剛轉(zhuǎn)給房東三個月1萬2的房租。

我們到東二旗新村的時候,是下午6點,天已經(jīng)黑了。門口有人給我們測體溫,登記信息,然后告訴我們,不能進(jìn)。他們的原話是,“自行隔離14天,然后出具三甲醫(yī)院的健康證明”,這樣才能放我們進(jìn)去。

一開始我們還跟他們辯解,能不能好歹讓我們回去,保證自我隔離。但是小區(qū)管理者口氣很硬,堅決不同意,說他們要為東二旗新村1千多村民負(fù)責(zé),“大家都上有老,下有小,請你們理解”,疫情時期需要特殊政策,其實我挺能理解。但挺諷刺的地方是,我們在小區(qū)門口一直等到將近12點,看到小區(qū)村民進(jìn)進(jìn)出出,也有不戴口罩的,還有隨地吐痰的,你知道他們開車去了什么地方,有沒有帶著病毒回來?如果不知道,這種隔離是否有意義?而我們從哈爾濱回北京,為何就不能回小區(qū)了呢?后來我氣極而笑,跟我家人開玩笑說,難道肺炎病毒還會認(rèn)人,專盯我們這些外來人口?

等在小區(qū)門口的這個晚上,我們一共碰到三戶同病相憐的人。一對是唐山回來的母子,我看那位媽媽抱著孩子,爭辯不過,氣得扭頭就走;還有兩戶,都是從內(nèi)蒙回來,都拖家?guī)Э冢簧媸『螅沧叩袅恕V挥形覀冞€抱著希望多等了幾個小時。

我們也打了110。接電話的同志給我們一個這邊片區(qū)派出所的電話。這個電話打過去,對方也表示,他們也無能為力。熬到12點多,我們只得撤了,找了個快捷酒店對付了一晚。

不過酒店說,過了今晚他們就停止?fàn)I業(yè)了,這意味著明天我們又得接著游蕩,沒想到在北京生活了十幾年,需要為下一晚住在哪里而焦慮。我一直挺喜歡北京這座城市,我在這里讀大學(xué),工作,成家,這么多年,還是第一次報警。也是第一次感覺到自己像是流浪狗,這一天一夜,東奔西跑,擔(dān)心肺炎疫情,擔(dān)心自己的安全,也擔(dān)心工作,還有房貸和車貸,想起了很久以前的“北漂”心情。

東三旗附近的旅館,前臺說:他們已經(jīng)停止接受客人了

第二天上午,我們又回到東二旗新村,一是想碰碰運氣,二是想回去拿點生活用品。我甚至跟村委說,把我罩起來,或者給我消個毒,只是放我進(jìn)去一下,很快就出來。他們回答我說,“進(jìn)去一分鐘和一天,是一樣的效果”。他們還強調(diào),村里可以自治,他們這樣做沒有錯。最后我們只好把鑰匙給房東,讓他去家里幫著拿了一點東西出來。

今天我看到一條新聞,說北京市民政局副局長,在(北京市新冠肺炎防控的)新聞發(fā)布會上表示,“不是確診肺炎病例,沒有明顯發(fā)燒咳嗽等,應(yīng)讓外來人員自由進(jìn)入小區(qū)”。受這條消息鼓勵,我們就給北七家鎮(zhèn)政府打電話,得到的回復(fù)是,鎮(zhèn)政府并沒有下過一刀切的驅(qū)逐通知。接著我們又給東二旗新村村委打電話,問他們,人家鎮(zhèn)政府都這樣說了,能不能放我們進(jìn)去。

原本以為有希望,可是他們依然強硬,“它(北七家鎮(zhèn)政府)妥協(xié),我們也不會妥協(xié)的”。我現(xiàn)在擔(dān)心,如果疫情持續(xù)發(fā)酵,14天后,他們也不會讓我們再回去的。

這兩天交涉下來,我有種感覺,我覺得東二旗新村在以很無措很茫然的方式做自我保護(hù),一味地相信,只要把我們這些外地人驅(qū)逐出去,他們就是安全的。可實際上,稍微學(xué)習(xí)一些疫情防控知識,就能發(fā)現(xiàn),這個小區(qū)的自治舉措里,沒幾項是真正科學(xué)有效的。特別可愛的一件事,第一天晚上,給我們測體溫的那個人,照著我腦門測體溫,測出來34度3,我當(dāng)時都樂了。還有最簡單疫情防控常識,外來務(wù)工者回到北京,流浪在外住酒店,假設(shè)這些人當(dāng)中,有人感染,難道不是意味著更大的風(fēng)險嗎。能打的電話都打了,能做的努力也都做了,我們現(xiàn)在在等待“裁決”。

剛才在微博上看到一張照片,拍的是捐給武漢的三箱物資,上面貼了張標(biāo)簽,“日本漢語水平考試考試HSK事務(wù)局支援湖北高校物資”,上面還有一行字,寫著“加油!中國”,下面還有一行小字,“山川異域,風(fēng)月同天”。這兩個詞突然就擊中了我,它們似乎傳達(dá)出來的美好情感和復(fù)雜情緒,讓處在眼下境地中的我,愣了好一會兒。