老龔偶然發(fā)現(xiàn),一位69歲的老人,火遍全網(wǎng)。

他叫馬保國(guó),自封的頭銜是,混元形意太極門掌門。

從微博到B站,從抖音到知乎,只要村里的網(wǎng)不斷,你就一定能刷到馬保國(guó)。

從他約戰(zhàn)被揍,到隱退僅一天便高調(diào)復(fù)出投身影視,短短幾個(gè)月的時(shí)間里,馬保國(guó)以一己之力成為頂流,讓無(wú)數(shù)小花旦,小鮮肉、經(jīng)紀(jì)公司汗顏。

人們起底馬保國(guó)的身世、買空他的著作、搶注他的商標(biāo),一邊嘲笑著他的口音和功夫,一邊幫他構(gòu)筑著商業(yè)版圖。

馬保國(guó)火了,恐怕并不因?yàn)槟阆矚g他,而是因?yàn)槟阈枰?/span>

馬保國(guó)用實(shí)際行動(dòng)證明,如何一步步把自己活成了笑話。

2008年,馬保國(guó)出版了一本名叫做《我在英國(guó)教功夫》的書(shū),如今全網(wǎng)斷貨。

原價(jià)29.8元的圖書(shū)在二手平臺(tái)被炒到了近200元。

該書(shū)分為“國(guó)內(nèi)篇”“國(guó)外篇”“問(wèn)答篇”三部分,其中馬保國(guó)提到了很多自己的身世。

馬保國(guó)祖父名為馬忠義,是家鄉(xiāng)方圓百里有名的武林高手,可惜在解放戰(zhàn)爭(zhēng)中犧牲。父親自幼隨祖父習(xí)武,練得一身硬功夫。

自己則是3歲捉蛇、趕狼,5歲在小學(xué)里打出了一群朋友,7歲開(kāi)始跟隨父親習(xí)武,初中靠挑水練臂力,高中用腳和泥練足功,為此后打下了深厚的武學(xué)基礎(chǔ)。

高中畢業(yè)后,馬保國(guó)參過(guò)軍,當(dāng)過(guò)工人,在1977年參加了高考,考入南陽(yáng)師范專科學(xué)院。

上學(xué)期間,馬保國(guó)受家人啟發(fā),開(kāi)創(chuàng)了一套一秒11拳的掌法,隨后幾年功夫大有長(zhǎng)進(jìn)。

娶妻生子,因兒子出國(guó)留學(xué)產(chǎn)生高額學(xué)費(fèi),馬保國(guó)隨兒子一同遠(yuǎn)赴英國(guó)。在英國(guó)成立“英國(guó)混元太極拳協(xié)會(huì)”,招生收徒弟,為兒子賺學(xué)費(fèi)。

至此,馬保國(guó)的人生配得上“勵(lì)志”二字。

再后來(lái)的故事,就顯得魔幻了許多。

回國(guó)后,馬保國(guó)和兒子成立了公司,開(kāi)設(shè)了武館,以養(yǎng)生為名繼續(xù)投身教育事業(yè),無(wú)論他在自己的世界中收獲幾何,在那時(shí),網(wǎng)友的世界中并沒(méi)有出現(xiàn)他的名字。

今年1月,B站一則名為《健身房的年輕后生不講武德偷襲馬老師,把馬保國(guó)老師的眼睛給蹭了一下》的視頻火了。

不是因?yàn)?1個(gè)字的長(zhǎng)標(biāo)題,而是因?yàn)槠渲械膬?nèi)容。

在那個(gè)播放超過(guò)2000萬(wàn)次的視頻中,馬保國(guó)頂著被打腫的眼睛,操著一口歪七扭八的普通話,解釋了自己被打的原因。

“年輕人不講武德,回去要好好反思,耗子尾汁(好自為之)。”

“二百多斤的英國(guó)大力士搬不動(dòng)我一根手指頭。”

“我大意了,沒(méi)有閃。”等金句皆出自那條視頻。

5月的那場(chǎng)約架,更是讓馬保國(guó)紅透了半邊天。

在山東的一個(gè)擂臺(tái)上,馬保國(guó)與一位業(yè)余搏擊愛(ài)好者相約切磋,結(jié)果在30秒內(nèi)馬保國(guó)被擊倒3次,最后直挺挺的躺在場(chǎng)地中,躺得很平。

當(dāng)大家都認(rèn)為馬保國(guó)翻車了的時(shí)候,他隨后又發(fā)布了一系列視頻,甚至分解了他的武術(shù)動(dòng)作“閃電五連鞭”,這一波操作,看傻了網(wǎng)友,也點(diǎn)燃了他們的熱情。

網(wǎng)友們?cè)诟鞔笊缃黄脚_(tái)上鋪天蓋地通過(guò)剪輯、換臉等技術(shù)手段,使馬保國(guó)的形象出現(xiàn)在不計(jì)其數(shù)的影視劇改編作品中。

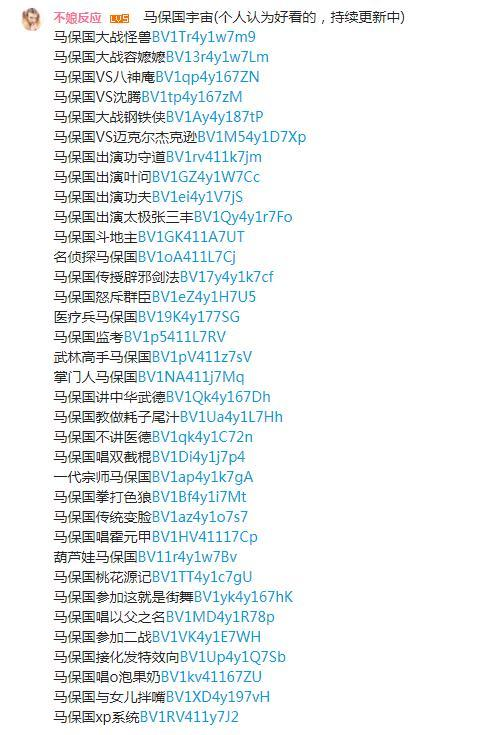

在鬼畜視頻中,他打過(guò)鋼鐵俠,打過(guò)哥斯拉,甚至還打過(guò)容嬤嬤。

有人統(tǒng)計(jì)過(guò),在B站,網(wǎng)友平均每小時(shí)便會(huì)上傳48.5個(gè)馬保國(guó)的視頻,平均每分鐘0.8個(gè)。

“馬保國(guó)宇宙”就此誕生。

就在大家玩得不亦樂(lè)乎的時(shí)候,馬保國(guó)發(fā)布微博稱,自己將退出江湖,遠(yuǎn)離是非。

但僅一天后,他又高調(diào)復(fù)出,宣稱參與某功夫電影的拍攝。

他為什么火,你應(yīng)該知道

從全民娛樂(lè)他消費(fèi)他,到戲謔的稱他“馬老師”甚至是“馬大師”,只用了短短幾個(gè)月的時(shí)間。

起初,人們質(zhì)疑馬保國(guó),是從傳統(tǒng)武術(shù)這樣相對(duì)具有專業(yè)門檻的領(lǐng)域入手的。

人們探討他的功夫以及實(shí)戰(zhàn)能力,就像曾經(jīng)扒雷公、閆芳那般,將馬保國(guó)稱為騙子。

在7月,中國(guó)武術(shù)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)自律弘揚(yáng)武術(shù)文化的倡議書(shū)》,倡議武術(shù)習(xí)練者不得自封“大師”“掌門”“正宗”“嫡傳”等稱號(hào),不得以武術(shù)拳種、門派名義參加綜合格斗、自由搏擊等搏擊類賽事,不參加不分項(xiàng)目、性別、年齡、體重級(jí)別等不規(guī)范賽事活動(dòng)。

但事實(shí)上,自從馬保國(guó)在5月份的那次“躺平”以后,網(wǎng)友就沒(méi)有興趣再一本正經(jīng)的去探討,“馬保國(guó)的功夫能否打贏自己祖母”這樣的話題了,而變成了一場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)狂歡。

“不講武德”“大意了,沒(méi)有閃”“耗子尾汁”等金句為鬼畜等短視頻創(chuàng)作者提供了大量二次創(chuàng)作的素材,馬保國(guó)作為素材的創(chuàng)始人,也變成了二次創(chuàng)作的一部分。

法國(guó)社會(huì)學(xué)家塔爾德曾經(jīng)提出過(guò)自己的一套名叫“社會(huì)模仿論”的理論,其核心便是:

不存在任何超越個(gè)人心理體驗(yàn)的實(shí)體,一切社會(huì)過(guò)程無(wú)非是個(gè)人之間的互動(dòng)。

每一種人的行動(dòng)都在重復(fù)某種東西,是一種模仿。模仿是最基本的社會(huì)關(guān)系,社會(huì)就是由互相模仿的個(gè)人組成的群體。

通過(guò)這套理論不難發(fā)現(xiàn),無(wú)論是曾經(jīng)的“百因必有果,你的報(bào)應(yīng)就是我”“一給我里giaogiao”“奧利給”,還是如今的“不講武德”“耗子尾汁”,互聯(lián)網(wǎng)給了相互模仿一個(gè)機(jī)會(huì),短視頻平臺(tái)的興起,又加速了模仿的速度。

模仿作為復(fù)讀的另一種形式,也許確實(shí)是人類的一種本能。

曾經(jīng),頭一年出現(xiàn)的金句,都會(huì)被馮鞏老師在第二年春晚中打包呈現(xiàn)在舞臺(tái)上,而他自己的那句“親愛(ài)的觀眾朋友們吶,我想死你們了”,也變成了另一種模仿源頭,成為了他人的素材。

人們?cè)诓粩嗄7拢7碌氖钦l(shuí)也許都不重要,在超高的傳播速度中,大數(shù)據(jù)分析帶來(lái)了信息繭房效應(yīng),人們甚至無(wú)暇思考,便被裹挾其中。

在這樣的環(huán)境中謀生的企業(yè)或是個(gè)人,無(wú)不在研究數(shù)據(jù)和算法博弈,削尖腦袋制造新梗,來(lái)?yè)Q取流量從而尋求變現(xiàn)可能。

馬保國(guó)仿佛輕而易舉的以一己之力實(shí)現(xiàn)了很多MCN公司可望而不可即的成績(jī)。

這是不是正是傳統(tǒng)武術(shù)中所常說(shuō)的,四兩撥千斤?

不管你信不信,反正我不信。

每一個(gè)孩子,從小時(shí)候便會(huì)被教育不要通過(guò)嘲笑他人來(lái)建立自己的優(yōu)越感。

從道德上,沒(méi)有人會(huì)認(rèn)為,嘲諷譏笑他人,是一種美德。

但事實(shí)上,對(duì)于人的心理來(lái)說(shuō),這是一種需求或是一種本能,哪怕是不訴諸口頭只在心中臆想,同樣可以獲得滿足和愉悅感,無(wú)需對(duì)此道德綁架或是上綱上線。

正是因?yàn)閭惱淼赖隆⒐蛄妓椎任幕绊懀藗凊r在公開(kāi)場(chǎng)合實(shí)名嘲笑他人。

互聯(lián)網(wǎng),給了人們一個(gè)機(jī)會(huì)。

馬保國(guó)在其中,成功塑造了一個(gè)失敗者的形象,他吹牛,被揍得皮青臉腫,卻繼續(xù)一本正經(jīng)的解釋。

在人們看來(lái),馬保國(guó)這個(gè)失敗者沒(méi)有后臺(tái),沒(méi)有資本,沒(méi)有不理性的粉絲團(tuán)體,那么嘲笑他,攻擊他,甚至是謾罵他,在非實(shí)名的ID背后,似乎接近于零成本。

《烏合之眾》里有一段話很有代表性,“我們的潛意識(shí)就像潘多拉的盒子,一旦被打開(kāi),就會(huì)釋放出太多的本能性沖動(dòng)力量。”

在某個(gè)時(shí)刻,人們內(nèi)心中的抑郁,無(wú)論是家庭的不幸還是學(xué)習(xí)與工作的艱辛,仿佛都可以通過(guò)嘲笑馬保國(guó)獲得安慰,因?yàn)閺谋砻嫔峡慈ィ粺o(wú)是處,從哪個(gè)角度去消費(fèi)他都沒(méi)毛病。

同時(shí),馬保國(guó)現(xiàn)象也不屬于時(shí)下的社會(huì)新聞范疇,人們不用擔(dān)心稍不留神站錯(cuò)隊(duì)便會(huì)有一連串的反轉(zhuǎn)來(lái)打臉。

當(dāng)所有人都在攻擊馬保國(guó)時(shí),站出來(lái)起底他的過(guò)往、解構(gòu)他的言論、分析他的未來(lái),又能間接吸引流量,滿足人們更多的心理訴求。

除了網(wǎng)友本身,平臺(tái)方何嘗不希望馬保國(guó)再火一些呢?真實(shí)的用戶,真實(shí)的使用時(shí)長(zhǎng),真實(shí)的流量以及真實(shí)的鈔票。

從這樣的維度去思考,馬保國(guó)堪稱完美。

這條成功之路上,馬保國(guó)從來(lái)不是獨(dú)行。

稍作回憶不難看出,馬保國(guó)并不是在互聯(lián)網(wǎng)中第一個(gè)塑造這樣形象的人,S曲線的芙蓉姐姐、前無(wú)古人的鳳姐、民間藝術(shù)家藥水哥、說(shuō)唱新貴GIAO哥、斗地主鬼才盧本偉……

這有別于過(guò)去馬戲團(tuán)的奇異秀——沒(méi)有自由、被控制。這些人,是自愿的,并且樂(lè)在其中。

當(dāng)傳武光環(huán)不再,大師們一個(gè)個(gè)名聲掃地之時(shí),只有馬保國(guó)及時(shí)反應(yīng)過(guò)來(lái),抓到了這個(gè)解構(gòu)主義盛行,娛樂(lè)至死年代里的財(cái)富密碼,丟掉“一代宗師”的金身轉(zhuǎn)而成為娛樂(lè)大眾的網(wǎng)紅。

在這樣的一個(gè)江湖中,其實(shí)并不存在所謂的歸隱和復(fù)出。

馬保國(guó)的成功,是因?yàn)樗麧M足了人們的需求,填補(bǔ)了時(shí)間線上的空白。

至于他高調(diào)宣布參演的那部電影,多半我們是不會(huì)看到的。

推薦資訊

推薦資訊